本格的な台風シーズンが来る前に

連日、酷暑に見舞われていますが、

また一方で台風シーズンに突入していることも頭の片隅に覚えておきたいもの。

年々激しさを増す台風や、ゲリラ豪雨のニュースを見聞きする度に

「今年も備えなきゃ」と思いつつ、毎年同じような対策になっていませんか?

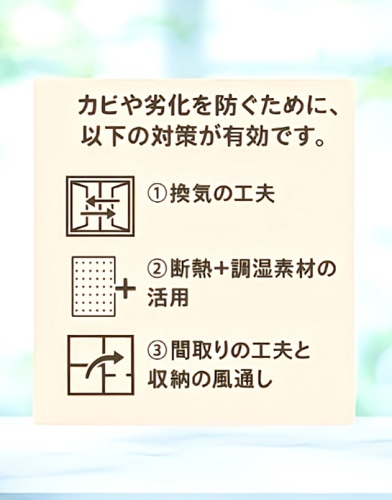

実は、台風への備えは"その場しのぎ"ではなく、"住まいそのもの"のあり方が重要です。

工務店の立場から見ると、台風に強い家づくりにはこんなポイントがあります。

①耐風等級の高い設計

建物の耐震性ばかりが注目されがちですが、

台風に備えるなら「耐風」性能にも目を向けましょう。

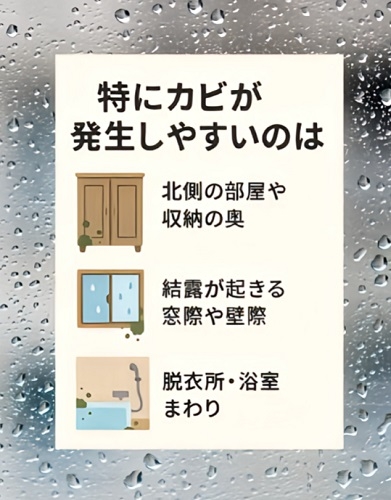

特に屋根・窓・外壁は風圧を受けやすく、

施工の質が住まいの安心を左右します。

②飛来物に強い窓まわり

シャッター付きサッシや強化ガラスの採用、

外付けブラインドなども台風対策に有効です。

実際、強風で飛んできた枝や看板で窓が割れる被害は少なくありません。

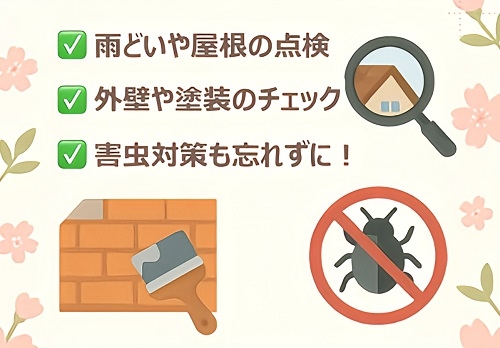

③屋根や外壁の定期点検

「うちは築10年以上だけど、大丈夫かな?」という方は要注意。

小さなひび割れや釘の浮きも、強風雨の前では大きなリスクになります。

点検やメンテナンスのご相談もお気軽にどうぞ。

④雨どい・排水の確認

見落としがちな雨どい。

落ち葉や土が詰まっていると、ゲリラ豪雨であふれ出し、

外壁の傷みや浸水被害の原因にも。点検は年1回が理想です。

私たちが目指すのは、「災害に強い住まい=日々の安心が続く家」

台風が来ても、家の窓を閉めたら、食事をしたり、休息したり、談笑したり...

そんな「いつもの暮らし」を守るために、住まいの備えは欠かせません。

特別なことではなく、"もしも"に備えた住まいの見直しを、この機会にしてみませんか?